Prolog: Tragedi di Balik Panggung Sandiwara

Filsuf Guy Debord dalam The Society of the Spectacle mengingatkan kita bahwa dalam masyarakat modern, realitas telah digantikan oleh citra. Di Indonesia, panggung politik kita adalah puncak dari tontonan tersebut. Kita melihat politikus menangis di depan kamera, berpelukan dengan rakyat di pasar, atau berdebat hebat di televisi. Namun, di balik lampu sorot itu, sebuah transaksi dingin sedang berlangsung.

Masalah kita hari ini bukan sekadar soal siapa yang menang atau kalah dalam pemilu. Masalahnya adalah wadah perjuangan politik itu sendiri—Partai Politik—telah mengalami degradasi fungsi yang mengerikan. Dari yang seharusnya menjadi “pilar demokrasi”, kini bermutasi menjadi “Perusahaan Otobus (PO) Politik”.

Anatomi PO Bus Politik: Tiket Mahal dan Penumpang Gelap

Mengapa kita sebut “PO Bus”? Karena bagi banyak elit partai, parpol bukan lagi sekumpulan orang dengan ideologi yang sama, melainkan sebuah armada kendaraan. Penumpangnya (calon kepala daerah atau caleg) bisa siapa saja, asalkan mampu membeli “tiket” (mahar politik).

Dalam logika PO Bus, sopir (ketua umum) tidak peduli apakah penumpangnya mengerti arah jalan (visi misi) atau memiliki SIM (kompetensi). Selama setoran lunas, bus akan melaju. Inilah yang menjelaskan mengapa kita sering melihat fenomena “Kutu Loncat Politik”.

Seorang politikus bisa berpindah dari Partai Merah ke Partai Biru hanya dalam hitungan hari menjelang pendaftaran. Mereka tidak sedang berpindah keyakinan ideologis; mereka hanya sedang mencari bus yang tiketnya tersedia atau jalurnya lebih lancar.

Ini dimungkinkan karena dalam hukum positif Indonesia, tidak ada satu pun aturan yang melarang seseorang menjadi anggota legislatif (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) lebih dari dua periode. Seseorang bisa menjadi wakil rakyat seumur hidup, selama ia terus terpilih dalam Pemilu, selama dari partai berbeda.

Ini berbeda drastis dengan jabatan Eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) yang dibatasi secara tegas maksimal 2 kali masa jabatan.

Analisis & Dasar Hukum

Mengapa ketimpangan ini terjadi? Mari kita bedah aturan mainnya:

1. Diskriminasi Konstitusi (UUD 1945)

-

Untuk Eksekutif (Dibatasi): Pasal 7 UUD 1945 (Amandemen I) berbunyi tegas: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Aturan serupa berlaku untuk Kepala Daerah (UU Pilkada).

-

Untuk Legislatif (Tanpa Batas): Pasal-pasal yang mengatur DPR (Pasal 19-22B) sama sekali tidak menyebutkan pembatasan periode. Celah konstitusi inilah yang membuat politikus bisa duduk di Senayan selama 20, 25, bahkan 30 tahun (sering dijuluki “Politisi Abadi”).

2. UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017)

Dalam UU Pemilu yang menjadi kitab suci pelaksanaan pemilihan, syarat menjadi calon legislatif (Pasal 240) hanya mengatur usia (min 21 tahun), pendidikan (min SMA, sementara guru wajib S1), dan kesehatan (fisik dan mental, seharusnya). Tidak ada klausul “belum pernah menjabat sebagai anggota DPR/DPRD selama dua periode” sebagaimana syarat calon kepala daerah.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Upaya hukum pernah dilakukan. Pada tahun 2023 dan awal 2024, ada permohonan uji materi (Judicial Review) ke MK agar masa jabatan anggota legislatif dibatasi 2 periode (mirip Presiden).

-

Hasilnya: MK menolak gugatan tersebut (contoh: Putusan MK Nomor 117/PUU-XXI/2023).

-

Alasan MK: Jabatan legislatif berbeda dengan eksekutif. Legislatif bersifat kolektif (keputusan diambil bersama), sedangkan eksekutif adalah pemegang kekuasaan tunggal yang rentan penyalahgunaan jika terlalu lama berkuasa. Selain itu, MK berpendapat bahwa pembatasan legislatif adalah open legal policy (kewenangan pembuat undang-undang/DPR itu sendiri, bukan ranah MK).

Mengapa Ini Berbahaya?

Ketiadaan batas ini adalah akar masalah dari macetnya regenerasi.

-

Sumbatan Kaderisasi: Karena petahana (incumbent) bisa maju berkali-kali dengan modal popularitas dan jaringan yang sudah mapan, kader muda potensial sulit menembus tembok tebal ini.

-

Raja-Raja Kecil: Di tingkat DPRD (Kabupaten/Kota), banyak tokoh yang menjabat 3-4 periode berturut-turut. Mereka menguasai jaringan birokrasi dan proyek daerah lebih kuat daripada Bupatinya sendiri yang berganti tiap 5-10 tahun.

-

Zona Nyaman: Tidak adanya batas waktu membuat wakil rakyat tidak memiliki sense of urgency (kendesakan) untuk menyelesaikan masalah rakyat. “Toh periode depan saya bisa nyalon lagi.”

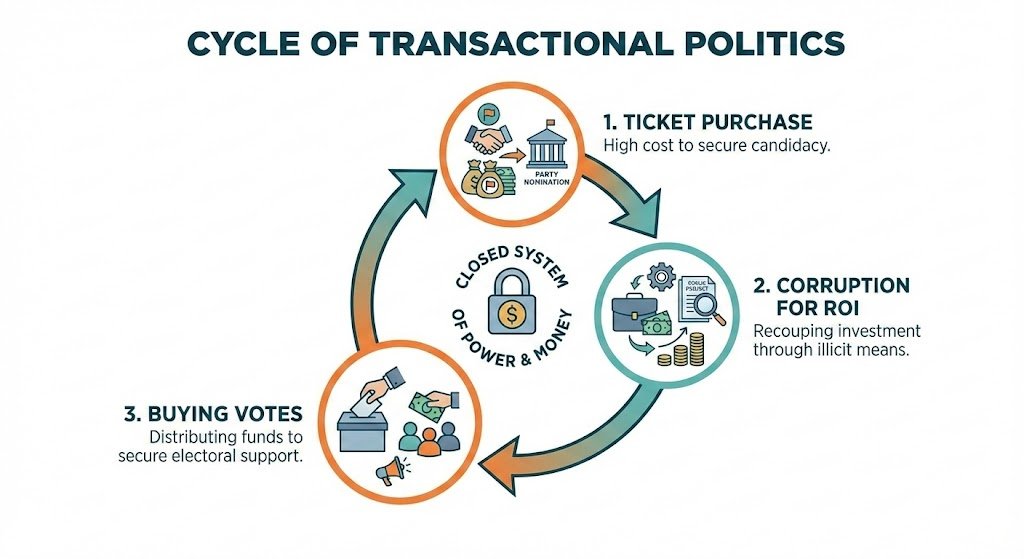

Lingkaran Setan ROI (Return on Investment)

Ketika politik dijalankan dengan logika bisnis transportasi, maka korupsi adalah konsekuensi logis, bukan sekadar khilaf individu.

Mari kita hitung secara kasar. Untuk maju sebagai Bupati di daerah tertentu, seorang calon mungkin harus merogoh kocek hingga puluhan miliar rupiah untuk mahar, saksi, dan kampanye. Sementara itu, total gaji resmi bupati selama lima tahun tidak akan mencapai sepersepuluh dari modal tersebut. Secara matematis, jabatan itu adalah investasi yang merugi.

Namun, mengapa mereka tetap berebut? Karena ada ROI (Return on Investment) di luar jalur resmi: permainan proyek, perizinan tambang, hingga “upeti” jabatan. Selama biaya masuk ke dalam sistem tetap mahal, maka “Digitalisasi Pilkada” atau “E-Budgeting” hanya akan menjadi tantangan baru bagi para koruptor untuk mencari celah teknologi yang lebih canggih.

Sistem digital tidak bisa memperbaiki moral yang sudah digadaikan sejak hari pertama pendaftaran.

Mendesak ‘Operasi Jantung’ UU Partai Politik

Jika kita ingin demokrasi kita selamat, kita tidak bisa lagi hanya bermain di permukaan (kulit). Kita butuh reformasi struktural yang radikal. Berikut adalah tiga poin “Operasi Jantung” yang harus segera dilakukan:

1. UU Anti-Defection (Larangan Kutu Loncat) yang Ketat

Kita harus menghentikan pragmatisme murah. Harus ada aturan bahwa jika seorang anggota legislatif atau kepala daerah berpindah partai saat menjabat, ia otomatis kehilangan kursinya. Lebih jauh lagi, seseorang baru bisa dicalonkan oleh sebuah partai jika ia telah menjadi anggota aktif minimal 3 tahun. Ini akan memaksa parpol melakukan pengkaderan, bukan sekadar menjadi “agen penjualan tiket” bagi tokoh populer instan.

2. Audit Total dan Transparansi Dana Parpol

Parpol harus diperlakukan seperti badan publik. Setiap rupiah yang masuk, baik dari iuran anggota maupun sumbangan pengusaha, harus diaudit oleh akuntan publik dan dibuka ke masyarakat. Jika ditemukan aliran dana gelap atau mahar, partai tersebut harus dijatuhi sanksi berat: mulai dari denda finansial hingga diskualifikasi dari pemilu berikutnya.

3. Mewajibkan Konvensi (Meritokrasi Terbuka)

Jangan biarkan penentuan calon hanya terjadi di ruang gelap “Ketua Umum”. Parpol wajib melakukan konvensi terbuka untuk menentukan calon pemimpin. Biarkan kader dan masyarakat melihat siapa yang paling kompeten. Ini adalah cara satu-satunya untuk mengembalikan kepercayaan anak muda bahwa politik adalah tentang meritokrasi, bukan tentang siapa yang paling dekat dengan “pemilik bus”, dan siapa yang bisa membeli tiket mahalnya.

Etika: Benteng Terakhir yang Mulai Runtuh

Kita sering lupa bahwa hukum tanpa etika adalah hampa. Kritik Anna Ádám tentang “berhenti berpura-pura” harus menjadi cermin bagi kita semua.

Dunia hari ini butuh pelaku, bukan pemeran. Kita butuh politikus yang ketika ia berkuasa, ia merasa memikul amanah yang berat, bukan merasa telah memenangkan lotre. Kita butuh masyarakat yang berhenti “menjual suara” demi sembako, karena setiap paket sembako yang Anda terima adalah “uang muka” bagi rusaknya jalan raya dan jembatan di desa Anda selama lima tahun ke depan.

Kesimpulan: Demokrasi di Persimpangan Jalan

Indonesia sedang berada di persimpangan. Apakah kita akan terus membiarkan negara ini dikelola oleh manajemen “PO Bus” yang transaksional? Ataukah kita berani mendesak reformasi parpol agar kembali menjadi laboratorium kepemimpinan bangsa?

Perubahan tidak akan datang dari dalam “bus” itu sendiri, karena para sopirnya terlalu nyaman dengan setoran. Perubahan harus datang dari kita, para penumpang dan pemilik jalan: rakyat Indonesia. Matikan TV, berhenti terpukau oleh “pertunjukan” citra, dan mulailah menagih perubahan pada aturan mainnya.