Wartakita.id, MAKASSAR — Ada sebuah keresahan mendalam yang baru-baru ini disuarakan oleh Prof. Drs. Sutiman Bambang Sumitro dari Universitas Brawijaya. Beliau menyoroti angka statistik yang menampar wajah kita: lebih dari 840.000 sarjana hingga doktor menganggur per Agustus 2024. Solusi yang beliau tawarkan—belajar dari sinergi riset dan industri ala China—adalah langkah taktis yang brilian untuk jangka pendek.

Namun, jika kita berani jujur menatap cermin peradaban bangsa ini, masalah pengangguran dan ketidaksiapan industri hanyalah “gejala”. Penyakit utamanya jauh lebih kronis dan fundamental: Pendidikan kita telah kehilangan jiwanya.

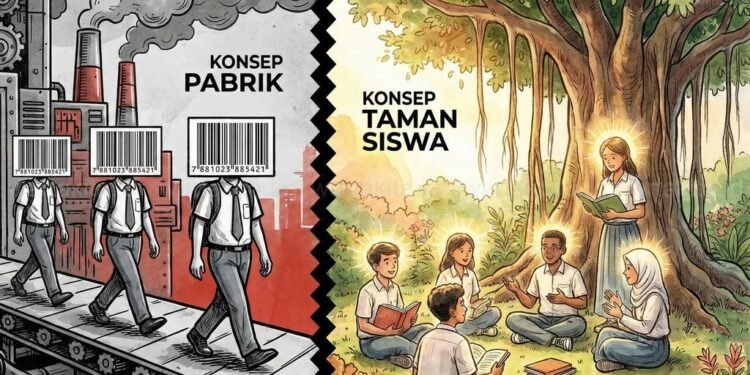

Selama puluhan tahun, sistem pendidikan formal kita tanpa sadar telah berubah fungsi menjadi “Balai Latihan Kerja” raksasa. Sekolah dan kampus tidak lagi menjadi tempat sakral untuk mengasah nalar, menanam moral, dan memupuk kebijaksanaan. Ia telah tereduksi menjadi pabrik pencetak ijazah, di mana manusia dianggap sekadar sekrup-sekrup ekonomi yang harus siap pakai.

Akibatnya fatal. Kita mungkin melahirkan insinyur yang bisa membangun jembatan, tapi korup saat membeli bahannya. Kita melahirkan ahli hukum yang hafal ribuan pasal, tapi tuna-etika saat membela keadilan. Kita melahirkan generasi yang pintar secara skill, tapi kerdil secara jiwa.

Meluruskan Kiblat: Apa Itu “Mendidik”?

Dalam bahasa Yunani kuno, ada konsep Paideia, yang berarti pembentukan manusia ideal secara utuh—fisik, mental, dan spiritual. Di Indonesia, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sudah meletakkan fondasi serupa lewat konsep “Taman Siswa”. Perhatikan kata “Taman”. Taman adalah tempat tumbuh kembang yang alami, menyenangkan, dan memanusiakan. Bukan “Pabrik Siswa”.

Pendidikan formal, sejatinya, memiliki tiga mandat suci yang harus dipenuhi sebelum kita bicara soal link-and-match dengan industri:

1. Liberasi (Pembebasan Nalar)

Pendidikan harus membebaskan manusia dari kebodohan, takhayul, dan fanatisme buta. Sekolah harus mengajarkan cara berpikir (how to think), bukan sekadar apa yang harus dipikirkan (what to think).

Fenomena “membeo” atau menghafal tanpa memahami adalah tanda matinya nalar kritis. Ketika lulusan perguruan tinggi kita gagap menghadapi perubahan zaman, itu bukan karena mereka kurang hafal teori, tapi karena nalar adaptif mereka tidak pernah diasah. Mereka dididik untuk menjawab soal ujian, bukan menjawab tantangan kehidupan.

2. Humanisasi (Pematangan Rasa)

Kecerdasan tanpa empati adalah monster. Lihatlah maraknya kasus perundungan (bullying) di sekolah elit, atau pejabat berpendidikan tinggi yang tidak peka penderitaan rakyat. Ini adalah bukti kegagalan pendidikan rasa.

Pendidikan formal harus kembali mengajarkan sastra, seni, dan filsafat bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai menu utama untuk menghaluskan budi pekerti. Seperti kata Albert Einstein, “Pendidikan adalah apa yang tersisa setelah seseorang melupakan apa yang ia pelajari di sekolah.” Yang tersisa itu adalah karakter.

3. Transendensi (Penguatan Spiritualitas)

Ini bukan sekadar pelajaran agama yang dogmatis, melainkan penanaman nilai universal tentang kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Pendidikan harus membawa manusia menyadari bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar menumpuk harta: yaitu memberi sumbangsih bagi sesama.

Jebakan “Diploma Disease”

Sosiolog Ronald Dore pernah mengenalkan istilah The Diploma Disease. Ini adalah kondisi di mana masyarakat terobsesi pada ijazah/gelar sebagai tiket status sosial, bukan pada kompetensi riil.

Di Indonesia, penyakit ini sudah mewabah. Orang tua memaksakan anak masuk jurusan “favorit” demi gengsi, bukan demi bakat. Mahasiswa memburu IPK dengan cara instan (joki skripsi, plagiasi) karena yang dihargai adalah kertasnya, bukan prosesnya.

Ketika pendidikan hanya mengejar simbol (gelar), maka lahirlah inflasi sarjana. Ribuan lulusan membanjiri pasar dengan kertas ijazah di tangan, namun kepala dan hati yang kosong. Inilah akar masalah mengapa industri mengeluh “SDM kita tidak kompeten” meski gelarnya berderet. Ijazah hanya selembar kertas bukti pernah tamat sekolah dan sarjana, bukan bukti bisa berpikir dengan saujana (asal kata ‘sarjana’) yang mempertimbangkan seluas-luasnya aspek tanpa self atau ego-sentris.

saujana/sau·ja·na/ n,

— mata (memandang) sejauh mata memandang; sepemandangan mata jauhnya

Menuju Indonesia Emas: Manusia Dulu, Baru Ekonomi

Kita sering iri dengan kemajuan teknologi China, Jepang, atau Jerman. Tapi kita sering lupa, sebelum mereka membangun teknologi canggih, mereka membangun etos manusia-nya terlebih dahulu.

Jepang bangkit dari bom atom dengan restorasi pendidikan yang menanamkan disiplin dan kehormatan (bushido). Eropa bangkit lewat Renaissance (kelahiran kembali) nalar dan seni.

Jika Indonesia ingin menjadi pemain kunci dalam peradaban global, kita tidak bisa hanya menyuntikkan dana riset atau membeli alat canggih (seperti nano bubbles). Itu hanya alat.

Kita butuh reformasi pendidikan yang radikal:

- Guru sebagai Mentor, Bukan Admin: Bebaskan guru dari beban administrasi yang kaku agar mereka bisa fokus menjadi teladan dan pembimbing jiwa siswa.

- Kurikulum yang Fleksibel: Berhenti menjejali siswa dengan belasan mata pelajaran yang dangkal. Fokus pada deep learning di bidang yang diminati, disertai fondasi logika dan etika yang kuat.

- Redefinisi Sukses: Berhenti memuja ranking dan nilai angka. Mulailah menghargai kejujuran, kreativitas, keberanian berpendapat, dan kolaborasi.

Investasi Peradaban

Pendidikan adalah investasi peradaban, bukan investasi dagang. Jika kita berhasil mencetak manusia yang utuh—yang nalarnya tajam, hatinya lembut, dan karakternya tangguh—maka ekonomi, teknologi, dan kebudayaan akan tumbuh dengan sendirinya sebagai buah yang manis.

Sebaliknya, jika kita terus memperlakukan sekolah sebagai pabrik pekerja, kita hanya akan memanen robot-robot bernyawa yang akan tergilas oleh zaman, atau lebih buruk lagi, oleh kecerdasan buatan (AI) yang jauh lebih pintar dari mereka.

Mari kembalikan sekolah menjadi taman. Mari kembalikan pendidikan menjadi proses memanusiakan manusia.