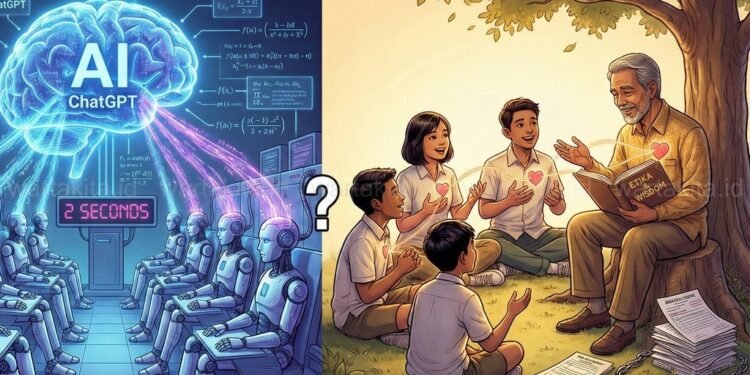

Wartakita.id, MAKASSAR — Di era di mana ChatGPT bisa menjawab soal matematika dalam 2 detik dan Google menyimpan seluruh pengetahuan dunia, masihkah kita membutuhkan guru?

Pertanyaan provokatif ini sering muncul. Jika definisi “mengajar” hanya sebatas “mentransfer data” dari buku ke otak siswa, maka jawabannya pahit: Ya, guru sudah tidak dibutuhkan. AI bisa melakukannya lebih cepat, lebih akurat, dan tidak pernah marah-marah.

Namun, pendidikan formal di Indonesia sedang menghadapi krisis eksistensial karena kita mereduksi peran guru menjadi sekadar “buruh pengajar” atau administrator kurikulum. Guru disibukkan dengan mengisi borang, mengejar jam mengajar demi sertifikasi, dan menuntaskan silabus yang padat. Akibatnya, fungsi sakral guru sebagai Pendidik (Educator) hilang.

Filosofi “Digugu dan Ditiru”

Dalam budaya Jawa, guru adalah akronim dari digugu (dipercaya ucapannya) dan ditiru (dicontoh perilakunya). Ini adalah esensi yang tidak dimiliki oleh teknologi tercanggih sekalipun.

AI bisa mengajarkan seorang anak cara membuat bom nuklir (data), tapi hanya seorang guru yang bisa mengajarkan mengapa bom itu tidak boleh dijatuhkan sembarangan (etika/wisdom). AI bisa mengajarkan teknik melukis, tapi hanya guru yang bisa menanamkan rasa keindahan dan apresiasi seni (estetika).

Masalah Kita Hari Ini

Sayangnya, sistem pendidikan formal kita sering kali “membunuh” potensi guru.

- Kesejahteraan yang Timpang: Bagaimana guru bisa fokus membangun jiwa murid jika jiwanya sendiri cemas memikirkan dapur yang tak ngebul? Guru honorer yang dibayar tak layak adalah dosa besar peradaban kita.

- Beban Administrasi: Guru dinilai dari kelengkapan dokumen RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), bukan dari seberapa berbinar mata muridnya saat belajar.

Solusi: Mengembalikan Marwah Guru

Reformasi pendidikan harus dimulai dari ruang guru. Kita butuh guru yang tidak hanya menguasai materi, tapi juga menguasai hati. Guru yang fungsinya bukan lagi “pusat informasi” (karena informasi sudah gratis), melainkan sebagai Fasilitator dan Mentor.

Tugas guru masa depan adalah memantik api keingintahuan (curiosity), mengajarkan cara memvalidasi kebenaran di tengah lautan hoaks, dan menjadi teladan karakter.

Jika kita ingin mencetak generasi emas, berhentilah memperlakukan guru seperti mesin administrasi. Muliakan mereka, sejahterakan mereka, dan biarkan mereka menjadi arsitek peradaban yang sesungguhnya.

Sebab, teknologi hanya bisa membuat anak kita pintar, tapi hanya guru yang bisa membuat anak kita menjadi manusia yang benar.