Wartakita.id — Juli 2026. Seharusnya itu menjadi bulan sukacita bagi Abdul Muis. Setelah puluhan tahun mengabdi sebagai guru sosiologi, pria 59 tahun itu akan memasuki masa pensiun yang terhormat.

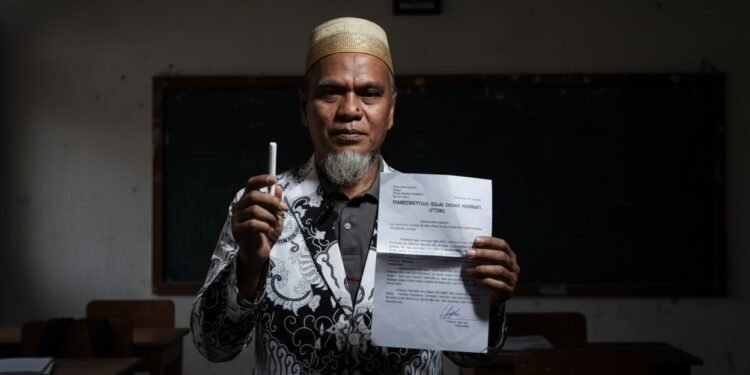

Namun, delapan bulan sebelum hari itu tiba, sebuah surat datang. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.4/4771/BKD. Isinya: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Alasannya? Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4265 K/Pid.Sus/2023, yang menghukumnya satu tahun penjara dan denda Rp50 juta atas tuduhan pungutan liar (pungli). Pensiun yang dinanti puluhan tahun, lenyap seketika.

Apa kejahatan para “koruptor” ini?

Abdul Muis, bersama mantan kepseknya, Rasnal (yang dipecat Agustus 2025), adalah bendahara komite sekolah. Tugasnya: mengelola dana sukarela Rp20.000 per bulan dari orang tua siswa di SMAN 1 Luwu Utara.

Uang itu tidak masuk ke kantongnya. Uang itu digunakan untuk membayar insentif bensin Rp150.000–Rp200.000 per bulan untuk 22 guru honorer yang gajinya sering terlambat, bahkan ada yang belum terverifikasi sistem Dapodik selama dua tahun. Uang itu dipakai agar para guru honorer ini tetap bisa mengajar.

“Saya niat ikhlas bantu sekolah, bukan koruptor,” ujar Abdul Muis dengan suara parau.

Palu itu telah diketuk. Di atas kertas, semuanya benar. Ada Permendikbud yang dilanggar. Ada putusan MA yang inkracht. Prosedur telah tuntas.

Namun, di Luwu Utara, para siswa berdemonstrasi. Di Makassar, PGRI berteriak. Dan di seluruh Indonesia, jutaan orang yang membaca berita ini merasakan hal yang sama: ada rasa keadilan yang robek dan terkoyak.

Kasus Abdul Muis dan Rasnal bukanlah anomali. Ia adalah gejala. Ini adalah penyakit kronis dalam sistem hukum kita, di mana sosok “Nenek Minah” yang mencuri tiga buah kakao terus lahir kembali dalam wujud yang berbeda. Ini adalah tragedi di mana keadilan formal telah membunuh keadilan substantif.

Kita sering menyebut “Keadilan Restoratif” (Restorative Justice/RJ) sebagai obatnya. Tapi kasus ini membuktikan, kita gagal total memahami kapan, di mana, dan oleh siapa obat itu harus diberikan.

Kegagalan Pertama: “Filter” yang Bocor di Hulu

Pintu gerbang pertama menuju penjara adalah kantor polisi dan kejaksaan. Di sinilah Keadilan Restoratif paling murni dapat diterapkan.

Ketika laporan dari LSM masuk pada 2021, aparat penegak hukum punya pilihan. Mereka bisa melihat ini sebagai “pungli” (fakta yuridis) atau sebagai “upaya darurat menalangi kegagalan sistem” (fakta non-yuridis).

Fakta non-yuridisnya sangat jelas:

- Motif & Sikap Batin: Ikhlas membantu guru honor, bukan memperkaya diri.

- Kondisi Sosial: Sekolah di daerah terpencil kekurangan guru PNS, guru honor tidak dibayar, proses belajar mengajar terancam berhenti.

- Dampak Perbuatan: Dana itu menyelamatkan pendidikan, bukan merugikan negara. Justru jika dana itu tidak ada, siswalah yang dirugikan.

Ini adalah kasus ideal untuk dihentikan melalui diskresi RJ. Panggil pelapor (LSM), terlapor (pihak sekolah), dan stakeholder (Dinas Pendidikan). Selesaikan secara administratif, perbaiki sistemnya. Selesai.

Tantangan Kebijakan: Mengapa ini tidak dilakukan? Seringkali karena mindset dan Key Performance Indicator (KPI). Keberhasilan aparat masih diukur dari berapa banyak kasus yang P21 (lengkap) dan dilimpahkan ke pengadilan. Menghentikan perkara di tingkat penyidikan—meskipun adil—sering dianggap sebagai kegagalan.

Filter di hulu ini bocor. Abdul Muis dan Rasnal, yang seharusnya dilindungi sebagai pahlawan, malah diseret ke pengadilan sebagai pesakitan.

Kegagalan Kedua: “Hati Nurani” yang Hilang di Tengah

Kasus ini terlanjur masuk ke ruang sidang. Di sinilah pertarungan antara fakta yuridis dan fakta non-yuridis terjadi.

Pengadilan Negeri (PN) Masamba, sebagai pengadilan tingkat pertama, melakukan tugasnya dengan cemerlang. Hakim-hakim di PN Masamba melihat konteksnya. Mereka tidak menjadi “corong undang-undang” yang kaku. Mereka melihat motif dan dampak sosialnya. Hasilnya: VONIS BEBAS.

Di tingkat PN, keadilan substantif menang.

Namun, tragedi terjadi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Pada 26 September 2023, MA membatalkan vonis bebas itu. Hakim agung memilih untuk melihat kasus ini secara kaku dari kacamata fakta yuridis semata: bahwa mengumpulkan dana dari orang tua, apa pun namanya, melanggar Permendikbud dan masuk delik “pungli”.

MA telah mengabaikan seluruh fakta non-yuridis yang menjadi pertimbangan utama hakim PN. Inilah yang disebut filsuf Aristoteles sebagai kegagalan menyeimbangkan keadilan.

Sistem kita gagal dalam Keadilan Distributif (negara gagal mengalokasikan anggaran gaji guru secara adil). Abdul Muis dan Rasnal mencoba menambalnya dengan Keadilan Komutatif (gotong royong sukarela). Ironisnya, sistem justru menghukum mereka dengan Keadilan Korektif (pidana) yang kaku dan buta.

PERMA 1/2024: Obat yang Datang Terlambat

Pada tahun 2024, Mahkamah Agung—institusi yang sama yang memenjarakan Abdul Muis—menerbitkan sebuah regulasi progresif: Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ini adalah game changer, setidaknya di atas kertas.

Perma ini memberi wewenang formal bagi hakim untuk memasukkan prinsip RJ ke dalam pertimbangan putusannya. Hakim diberi landasan yuridis yang kokoh untuk menggunakan hati nuraninya, mempertimbangkan hal-hal seperti:

- Apakah sudah ada perdamaian? (Dalam kasus ini, orang tua siswa dan guru honor adalah “korban” yang justru mendukung pelaku).

- Apakah pelaku menyesal? (Abdul Muis jelas tidak berniat jahat).

- Apakah dampak pemidanaan lebih buruk dari perbuatannya? (SANGAT JELAS. Memenjarakan guru karena membayar guru lain adalah absurd).

Perma 1/2024 adalah undangan resmi dari MA kepada seluruh hakim untuk tidak lagi menjadi robot pasal, melainkan menjadi “wakil Tuhan” yang arif.

Tragisnya, putusan MA untuk Abdul Muis diketuk pada September 2023, hanya beberapa bulan sebelum Perma ini lahir. Kita hanya bisa berandai-andai: jika saja kasus ini diputus dengan spirit PERMA 1/2024, apakah hasilnya akan berbeda?

Kegagalan Ketiga: “Mesin” Birokrasi di Hilir

Putusan MA sudah inkracht. Palu sudah diketuk. Di sinilah kegagalan terakhir dan paling kejam terjadi: birokrasi.

Gubernur Sulawesi Selatan, dengan dalih “melaksanakan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap,” menandatangani surat PTDH.

Ini adalah momen di mana seorang pengambil kebijakan publik gagal menggunakan pertimbangan non-yuridisnya. Apakah putusan MA itu secara eksplisit memerintahkan pemecatan? PGRI Luwu Utara menyebut tidak.

Gubernur, sebagai penguasa kepegawaian, memiliki ruang untuk menilai. Apakah tindakan ini mencederai martabat profesi PNS, atau justru dilakukan untuk menjaga martabat profesi (agar siswa tetap bisa belajar)?

Birokrasi memilih jalan “aman”. Ia bersembunyi di balik putusan MA. Ia bertindak sebagai mesin yang dingin. Akibatnya, seorang guru yang mengabdi puluhan tahun harus kehilangan hak pensiunnya 8 bulan sebelum purna tugas.

Satu-Satunya Harapan: Grasi

Sekarang, apa solusinya? Keadilan Restoratif?

Tidak. Kita harus jujur. Dalam konteks Indonesia, Keadilan Restoratif bukanlah tombol “Undo” untuk membatalkan vonis inkracht.

Jika kita terus menuntut RJ diterapkan di hilir, kita menuntut hal yang mustahil. Sistem kita mengunci dirinya sendiri atas nama kepastian hukum.

Kisah Abdul Muis dan Rasnal telah melewati titik di mana RJ formal bisa diterapkan. Mereka sudah melewati filter hulu (penyidikan) dan filter tengah (persidangan).

Satu-satunya jalan yang tersisa di hilir bukanlah jalan hukum, melainkan jalan kemanusiaan: Grasi dari Presiden.

Langkah PGRI Sulsel mengajukan grasi ke Presiden RI adalah satu-satunya harapan. Grasi adalah pengakuan bahwa sistem hukum telah gagal, dan hanya hati nurani pemimpin tertinggi yang bisa memulihkannya.

Penutup: Mengakhiri Kelahiran “Abdul Muis” Berikutnya

Kasus Abdul Muis, Rasnal, dan “Nenek Minah” sebelum mereka, adalah alarm yang memekakkan telinga. Alarm bahwa mesin hukum kita perlu kalibrasi ulang.

Kita sudah punya semua perangkatnya: Perpol RJ, Perja RJ, dan kini PERMA 1/2024. Secara regulasi, kita lengkap. Tapi kita gagal dalam budaya dan keberanian.

Seorang penyidik masih merasa lebih “aman” melimpahkan berkas daripada menghentikannya. Seorang hakim agung masih merasa lebih “profesional” jika vonisnya lurus dengan bunyi pasal, mengabaikan realitas sosial yang carut-marut. Seorang gubernur masih merasa lebih “taat hukum” dengan memecat, daripada membela aparatnya yang berinisiatif.

Ini adalah seruan untuk para pembuat kebijakan di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri: Jangan berhenti pada sosialisasi. Ubah sistem evaluasi. Berikan penghargaan pada aparat yang berani mengambil diskresi restoratif. Lindungi hakim yang menggunakan PERMA 1/2024 untuk memutus dengan hati nurani.

Kita tidak bisa mengubah nasib tragis Abdul Muis dan Rasnal tanpa grasi presiden. Tapi kita bisa—dan harus—mencegah “Abdul Muis” berikutnya lahir di ruang sidang.

Kita harus berhenti sibuk mengagungkan pasal yang kaku, dan mulai bersama-sama merawat hati nurani dalam setiap ketukan palu.