MAKASSAR, Wartakita.id — Selasa, 23 September 2025. Gedung kura-kura di Senayan kembali menjadi saksi bisu sebuah ironi legislasi.

Rapat Paripurna DPR RI hari itu menetapkan 52 rancangan undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2026. Di antara tumpukan dokumen itu, terselip satu judul yang sudah sangat akrab di telinga publik, judul yang sudah didengungkan lebih dari satu dekade: RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana.

Ketua Badan Legislasi (Baleg), Bob Hasan, dengan diplomatis menyebut langkah ini sebagai upaya “mengisi kekosongan hukum”.

“Hasil evaluasi dalam rangka memprioritaskan aturan untuk mengisi kekosongan hukum… yang bermuara pada keberlanjutan pembangunan nasional,” ujarnya di podium, seperti dikutip dari laman resmi DPR.

Kalimat itu terdengar manis. Namun bagi publik yang jeli, penetapan ini bukanlah sebuah kemajuan. Ini adalah deja vu. Masuknya RUU ini ke dalam daftar antrean—bukan pengesahan—di penghujung tahun 2025 mengonfirmasi kecurigaan banyak pihak: Senayan sedang memainkan taktik klasik buying time (mengulur waktu).

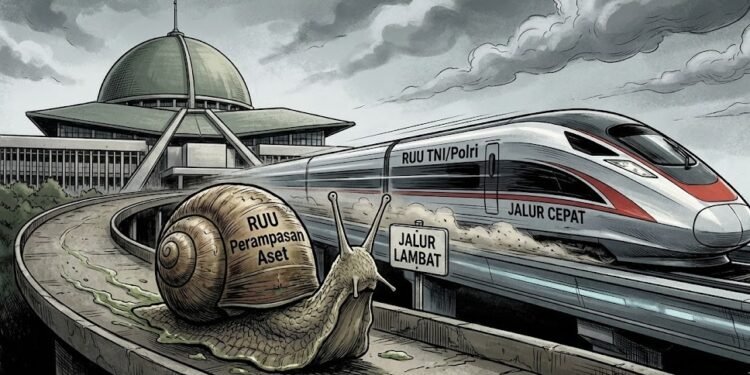

Kaleidoskop hukum 2025 mencatat kontras yang menyakitkan antara RUU yang “ditakuti” elit dengan RUU yang “menguntungkan” elit.

Babak I: Paradoks Kecepatan

Jika ingin melihat prioritas DPR yang sebenarnya, jangan lihat apa yang mereka katakan, tapi lihatlah stopwatch mereka.

Sepanjang 2025, kita menyaksikan fenomena legislasi “kilat khusus”. Revisi UU TNI dan UU Polri, yang memberikan perpanjangan masa jabatan dan perluasan wewenang aparat, dibahas dan disahkan dalam hitungan hari. Rapat dilakukan maraton, bahkan di akhir pekan, seolah ada kegentingan yang memaksa.

Bandingkan dengan RUU Perampasan Aset.

Sejak Presiden mengirimkan Surat Presiden (Surpres) bertahun-tahun lalu, nasib RUU ini seperti bola pingpong. Dilempar dari Prolegnas satu ke Prolegnas berikutnya. Di tahun 2025, alih-alih dibahas intensif seperti UU TNI/Polri, RUU ini baru “resmi masuk antrean” di bulan September.

Fakta empiris ini telanjang di depan mata: DPR memiliki dua kecepatan. Kecepatan cahaya untuk undang-undang yang melanggengkan kekuasaan, dan kecepatan siput untuk undang-undang yang mengancam harta tak wajar.

Babak II: “Mengisi Kekosongan Hukum” atau Mengisi Kekosongan Janji?

Pernyataan Ketua Baleg bahwa RUU ini masuk prioritas untuk “mengisi kekosongan hukum” menuai kritik tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi.

“Kekosongan hukum itu sudah ada sejak 15 tahun lalu saat Indonesia meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption),” ujar seorang peneliti hukum dalam diskusi di Cikini, Oktober 2025. “Kalau memang niatnya mengisi kekosongan, kenapa baru dimasukkan ke daftar prioritas sekarang? Dan kenapa harus menunggu 2026 untuk pembahasannya?”

Masuknya RUU ini ke Prolegnas 2025-2026 terbaca sebagai langkah damage control. Di tengah tekanan publik dan viralnya kasus-kasus korupsi pejabat di media sosial sepanjang tahun, DPR butuh “pereda nyeri”.

Dengan memasukkannya ke Prolegnas, DPR bisa berkata kepada rakyat: “Tenang, sudah kami prioritaskan.” Padahal, “prioritas” di atas kertas sama sekali tidak menjamin pembahasan di ruang sidang. Sejarah mencatat puluhan RUU Prioritas yang akhirnya gugur di tengah jalan tanpa pernah disentuh.

Babak III: Realitas Politik 2026

Mengapa DPR begitu enggan mengetok palu RUU ini di 2025? Jawabannya ada pada kalender politik.

Tahun 2025 adalah tahun konsolidasi kekuasaan pasca-pemilu. Elit politik masih sibuk membagi kue kekuasaan dan mengamankan posisi. Mengesahkan UU yang memungkinkan negara merampas aset tanpa vonis pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) di saat “balik modal” politik sedang berlangsung, adalah tindakan bunuh diri bagi banyak politisi.

Maka, strategi yang dipilih adalah “Parkir Dulu”. Masukkan ke Prolegnas agar terlihat bekerja, tapi pastikan pembahasannya berlarut-larut dengan alasan “harmonisasi” atau “kajian akademis tambahan”.

Macan Kertas di Daftar Antrean

Menutup tahun 2025, RUU Perampasan Aset belum menjadi hukum positif. Ia masih berupa tumpukan kertas di meja Baleg.

Janji “pedang” untuk memiskinkan koruptor itu belum ditempa. Ia baru sekadar digambar sketsanya. Sementara itu, di jalur cepat sebelahnya, undang-undang lain melesat mulus tanpa hambatan.

Masyarakat Indonesia harus bersiap untuk kenyataan pahit: di tahun 2026 nanti, kemungkinan besar kita masih akan mendengar lagu lama yang sama—diskusi panjang, perdebatan pasal, dan penundaan demi penundaan. Karena di Senayan, ketakutan kehilangan aset tampaknya jauh lebih besar daripada ketakutan kehilangan kepercayaan rakyat.

Sampai palu pengesahan benar-benar diketok, status “Prioritas Prolegnas” hanyalah obat penenang yang kedaluwarsa.